Comment la notion d’« autonomie » a-t-elle évolué, passant d’une valeur positive à une norme qui nous oblige toutes et tous ? Quelles sont les conséquences de cette mutation, notamment sur le regard porté à l’égard des institutions et des relations entre les experts du soin et de l’accompagnement et leurs bénéficiaires – dont l’autonomie est à la fois présupposée et l’objet d’un travail de développement ?

Pour répondre à ces questions, Nicolas Marquis propose d’explorer les récents discours critiques qui traversent les champs du handicap, de l’institution scolaire et de la parentalité.

Nos conceptions à l’égard de la notion d’autonomie ont évolué. Nos sociétés sont devenues critiques à l’égard des interventions consistant à « agir sur » les personnes en les institutionnalisant. Désormais, c’est un soin désinstitutionnalisé et inclusif qui est valorisé, appuyé sur le respect des différences individuelles.

Une mutation de la notion d’autonomie

Dans nos sociétés dites « individualistes », la notion d’autonomie est désormais centrale. C’est pendant la seconde moitié du 20e siècle que l’autonomie est passée d’une simple « aspiration » à une capacité intrinsèque possédée par chacun, pouvant parfois être entravée par des contextes défavorables.

La notion d’autonomie agit à présent comme une norme : il s’agit d’un attendu envers soi-même, envers autrui, et envers la société qui devrait offrir à chacune et chacun la possibilité d’exercer son autonomie.

Une contrainte à l’autonomie ?

Présupposer l’autonomie de personnes qui font l’objet d’interventions (soin, accompagnement, éducation, etc.) mène à développer des attentes à leur égard : on s’efforce de les rendre autonomes et on exige d’elles qu’elles y travaillent.

« Dans ce contexte où l’autonomie est hypothétiquement présente mais ne se manifeste pas toujours, que signifie « respecter l’autonomie d’une personne » ? »

Dans des domaines d’interventions comme la parentalité, l’éducation et les soins en santé, les relations entre accompagnant et accompagné sont fondées sur une asymétrie qui est désormais contestée, notamment à travers des critiques de l’institution.

« L’institution est ainsi abordée par ses limites : elle est considérée comme productrice de violences à l’égard d’individus dont elle ne serait pas toujours capable de reconnaître les spécificités et qu’elle chercherait à faire entrer dans une norme. »

Dans le champ du handicap, le Comité pour le droit des personnes handicapées se positionne contre toute forme d’institutionnalisation, jugeant celle-ci paternaliste, excluante et incompatible avec la notion d’autonomie. Il ne conçoit pas que les personnes puissent souhaiter vivre en institution.

Dans le champ de la critique de l’institution scolaire, l’enfant est présenté comme un être doué et unique. L’école empêche la réalisation de son potentiel.

Pour les tenants de la parentalité positive, l’enfant est pensé comme un individu comme un autre : ce que l’on ne ferait pas à un adulte ne doit pas être fait à un enfant. Il s’agit alors de limiter autant que possible le recours à la contrainte et de faire de l’enfant un partenaire de sa propre éducation.

Vers de nouveaux modèles d’expertise

La promotion de la notion d’autonomie, dans ces trois champs critiques, s’appuie sur des anti-modèles repoussoirs. Les institutions sont présentées comme des lieux qui isolent certains individus du reste de la société. La relation d’accompagnement institutionnelle est dénoncée pour son inégalité entre accompagnant et accompagné.

« Ce sont des institutions qui limitent, ségrèguent, traitent les personnes de façon différente, et dans cette différence traitent les personnes de façon indifférente. Elles condamnent les individus et, ce faisant, entretiennent des formes de dépendance. »

De nouveaux modèles favorisant l’autonomie sont proposés en réponse, qui consiste à partir des caractéristiques propres aux personnes et d’individualiser l’accompagnement. La relation d’aide à l’autonomie prend alors la forme d’actions partenariales, horizontales.

« Respecter une personne en agissant efficacement sur elle consiste-t-il à l’inclure dans cette commune humanité – et donc d’attendre d’elle, par exemple, qu’elle soit résiliente, qu’elle souhaite et puisse aller vers plus d’autonomie –, ou à prendre en compte les spécificités de ce qui amoindrit son autonomie ? »

Nicolas Marquis

Nicolas Marquis est professeur de sociologie et de méthodologie à l’Université de Louvain Saint-Louis Bruxelles. Il y dirige le Centre d’anthropologie, sociologie, psychologie – études et recherches (CASPER). Il est également responsable d’un projet européen sur le coaching (ERC CoachingRituals).

Il étudie l’autonomie dans un cadre de recherche allant au-delà du seul champ de la santé, cette notion dépassant en effet le sens qu’on lui donne en France lorsqu’on évoque les « politiques de l’autonomie », et intègrant par exemple les enjeux de parentalité et de scolarité, et plus largement de toutes les formes d’intervention sur autrui, en particulier dans les sociétés individualistes.

À télécharger :

Actualités sur le même thème

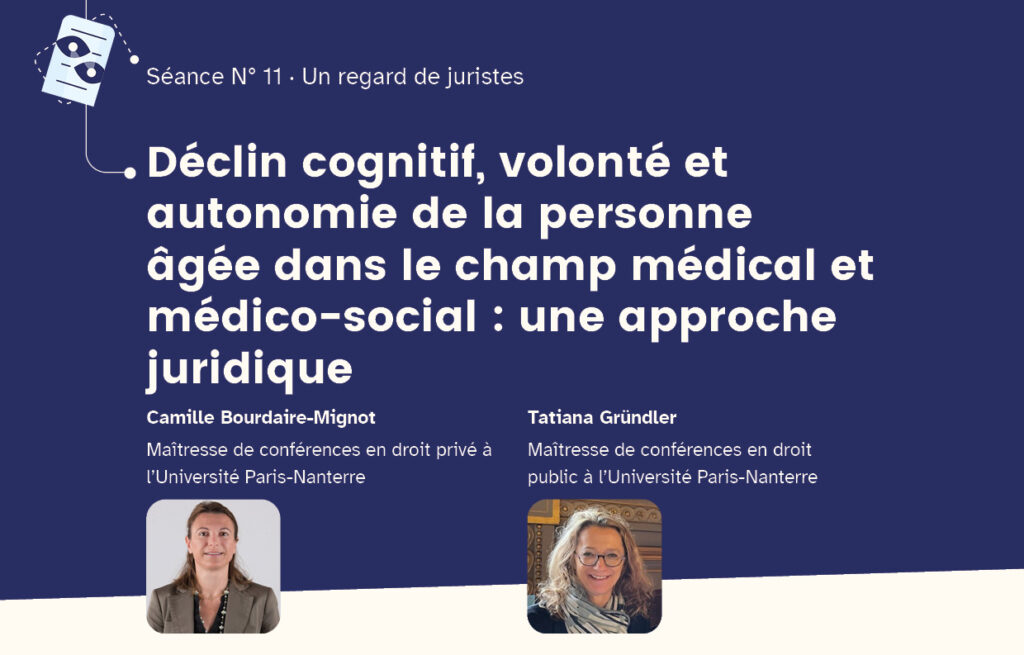

Déclin cognitif, volonté et autonomie de la personne âgée dans le champ médical et médico-social : une approche juridique

Lors du vieillissement, certaines personnes connaissent un déclin cognitif qui met en péril leur autonomie — notamment à l’égard des prises de décision médicales. Quels outils le droit fournit-il pour permettre la continuité de l’autonomie des personnes ? Les juristes Camille Bourdaire-Mignot et Tatiana Gründler présentent les dispositifs juridiques existants, leurs avantages, leurs limites ainsi que les perspectives d’évolution qui leur permettraient d’être plus favorables encore à l’autonomie des personnes âgées.

La contribution des théories économiques de la justice pour évaluer les politiques publiques autour de l’autonomie

Les décideurs publics sont confrontés, au quotidien, à des dilemmes éthiques. Dans un contexte où les besoins sont nombreux et divers, et les ressources financières limitées, comment organiser leur juste répartition ? L’économiste Clémence Thébaut propose un tour d’horizon des applications des théories de la justice à l’économie, et des outils qui peuvent en être tirés pour concevoir les politiques publiques de l’autonomie.

Autonomie(s), indépendance et dépendances

Séminaire de recherche interdisciplinaire.