Comment celles et ceux qui sont confrontés à la maladie d’Alzheimer vivent-ils cette expérience ?

Malades, proches, professionnels du soin, scientifiques : se mettre à l’écoute de leur parole peut-il nous mener au-delà des discours classiques sur Alzheimer, qui la dépeignent comme une mort anticipée ? Comment mieux comprendre, accompagner et vivre un vieillissement marqué par Alzheimer ?

Présentation de l’ouvrage Face à Alzheimer, l’expérience de la perte, par Gloria Frisone

Un intérêt fort pour Alzheimer

Aux origines du travail de Gloria Frisone se trouve le constat de l’inquiétude accrue dont la maladie d’Alzheimer fait l’objet dans nos sociétés : parmi les maladies chroniques du vieillissement, elle suscite un intérêt tout particulier. Cela repose sur une représentation de l’identité personnelle comme étant fortement liée à nos souvenirs biographiques.

Une enquête francilienne

Pour étudier ces représentations de la maladie d’Alzheimer, Gloria Frisone a mené une enquête ethnographique et récolté des données qualitatives (entretiens et observations participantes).

Elle a choisi la région francilienne, plus particulièrement la Seine–Saint-Denis, car c’est un territoire cosmopolite très représentatif de la préoccupation sociale à l’égard de cette pathologie du vieillissement.

Une diversité de profils sociologiques

Le choix de ce territoire a permis de réaliser un terrain multi-sites, à partir de cinq cliniques localisées dans des quartiers aux profils sociologiques et démographiques hétérogènes. La recherche s’est ainsi intéressée à des hommes et des femmes de différentes classes sociales, et a inclus des personnes issues de l’immigration.

Cette diversité a permis de comparer les représentations de la maladie d’Alzheimer entre différentes appartenances sociales.

Un diagnostic en lien avec l’âge du malade

Afin de comprendre ce qui est aux fondements de la représentation dramatique de la maladie d’Alzheimer, Gloria Frisone a retracé l’histoire de la construction de son diagnostic. Au début du XXe siècle, un médecin a observé chez Auguste Deter, une patiente âgée de moins de cinquante ans, des symptômes de démence sénile. L’apparition précoce de ces symptômes devient un critère pour poser le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, ce qui lie fortement cette pathologie à l’avancée en âge.

Un diagnostic définitif post mortem

Pour autant, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ne peut actuellement être confirmé qu’après le décès des patients. Seule l’autopsie du cerveau permet d’observer l’accumulation de protéines amyloïdes, qui est l’une des causes les plus importantes et consensuelles de cette pathologie.

Alzheimer selon l’anthropologie médicale

Le champ de recherche de l’anthropologie médicale considère les maladies comme étant non seulement des faits biologiques, mais également le résultat de définitions culturelles qui trouvent leur origine dans des préoccupations sociales particulières.

La conception de la maladie d’Alzheimer est ainsi liée aux préoccupations de nos sociétés à l’égard du vieillissement démographique.

Vieillissement normal et vieillissement pathologique

Dans les années 1990, dans le contexte du vieillissement démographique, une demande sociale de médicalisation du vieillissement a émergé, et c’est aux gériatres qu’est revenu le rôle de produire les critères permettant de distinguer le vieillissement « normal » du vieillissement « pathologique ». Ils ont également promu un vieillissement « réussi » ou « actif » reposant sur des stratégies de prévention afin d’éviter l’apparition des symptômes les plus craints lors de l’avancée en âge.

Du normal à la norme

C’est ainsi qu’a émergé une norme du vieillissement. La notion statistique de « normal » s’est traduite en notion sociopolitique de normes, en modèle prescriptif de vieillissement.

La norme du vieillissement a évolué : si, au début du XXe siècle, il est jugé « normal » de présenter des symptômes de démence sénile après cinquante ans, aujourd’hui, présenter des troubles associés à la maladie d’Alzheimer à 65 ans est jugé « anormal ».

L’annonce du diagnostic

Le « deuil blanc »

55 % des malades sont informés de leur diagnostic en même temps que leur famille.

Lorsque les proches d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer reçoivent l’annonce du diagnostic, ils font un « deuil blanc » : en se préparant à l’évolution de la pathologie, ils tendent à voir la personne malade comme déjà décédée ou en train de disparaître. La mort à laquelle ils se préparent n’est pas celle du corps, mais celle de « l’esprit ».

La démarche idéale

Reprenant le concept d’« injustice épistémique » proposé par la chercheuse Miranda Fricker, Gloria Frisone l’applique aux malades d’Alzheimer : ceux-ci sont en général considérés comme incapables de comprendre le diagnostic. Pourtant, comme tout patient, ils et elles devraient pouvoir accéder à ces informations et être ainsi en mesure de prendre leurs propres décisions.

Cette démarche d’annonce du diagnostic aux malades d’Alzheimer apparaît aux médecins comme un idéal qu’ils peinent à mettre en œuvre.

La famille comme intermédiaire

Plus les professionnels du soin partagent une vision « dramatique » de la maladie d’Alzheimer, plus elles et ils ont des difficultés à annoncer le diagnostic au patient lui-même. Devant annoncer une maladie chronique, évolutive et incurable en n’y étant pas formés, il leur semble plus facile de l’annoncer à la famille. Ainsi, quand bien même cette pratique n’entre pas tout à fait dans le cadre éthique et déontologique du soin, les proches deviennent un intermédiaire pour les médecins.

Une double disparition

Dans la conception « dramatique » de la maladie d’Alzheimer, ce n’est pas seulement la subjectivité du malade qui est considérée comme mise en danger, car en voie de disparition, mais aussi celle de ses proches, qui craignent d’être oubliés.

Pour l’identité du patient comme pour celles de ses proches, la perte de mémoire biographique n’est pas cohérente avec la façon dont nous concevons la personne humaine en occident.

Vers la resubjectivation

Pour Gloria Frisone, il n’y a pas de désubjectivation (perte de l’identité personnelle) possible tant que l’on est en vie, mais seulement une impression de désubjectivation.

Pour y faire face, la personne malade et ses proches se mettent à assumer des rôles différents : le malade devient une « victime innocente » déresponsabilisée de ses comportements et de sa perte de mémoire, tandis que ses proches aidants deviennent des « victimes sacrificielles » se consacrant entièrement à son soin.

Devoir social, mais don de soi

Le soin porté à une personne malade d’Alzheimer est perçu comme une responsabilité et un devoir social, mais l’on s’attend pourtant à ce qu’il soit effectué gratuitement par ses proches.

Ce soin, dont la valeur n’est jamais reconnue socialement tout en étant une exigence morale familiale, devient un poids pour les aidants, menace leur santé et leur emploi. Cela dégrade les relations du malade et de ses proches, leur qualité de vie en pâtit et les inégalités sociales s’aggravent.

Le bouleversement des rôles dans le soin

La survenue de la maladie d’Alzheimer et la prise en charge du soin par les proches peuvent parfois venir bouleverser les rôles sociaux et renverser les stéréotypes. Par exemple, lorsque l’enfant d’un malade prend soin de son parent, l’ordre « naturel » du soin est renversé.

Perdre la mémoire migratoire

L’enquête menée en Seine–Saint-Denis, où vivent de nombreuses personnes issues de l’immigration, a révélé que la maladie d’Alzheimer leur fait plus particulièrement craindre de perdre leur rôle de dépositaire de la mémoire migratoire. Cette mémoire est importante, car elle tient lieu de lien familial au pays d’origine.

De quoi faut-il se souvenir ?

Dans nos sociétés contemporaines, que Gloria Frisone nomme « sociétés de la commémoration », il est important de se souvenir de certains évènements, qui sont marquants pour avoir touché intimement l’identité personnelle. Il s’agit des évènements tragiques de notre histoire individuelle, mais aussi des évènements où celle-ci est mêlée aux traumatismes de l’histoire collective comme les guerres.

Nous nous voyons alors confier le rôle de transmettre cette histoire aux générations suivantes.

Le tabou de l’oubli

S’il est important de se souvenir, il est par conséquent tabou d’oublier les souvenirs traumatiques : lorsqu’ils disparaissent, on observe une crise identitaire lors de laquelle la personne malade d’Alzheimer tente de résister à ce qui est vécu comme une disparition de soi. Cela peut passer par des stratégies narratives consistant à remplacer ces souvenirs par d’autres, jugés tout aussi traumatiques.

Perdre ce qui nous définit

Certaines personnes sont plus impactées dans leur perception d’elles-mêmes par le fait de perdre leurs facultés cognitives. C’est le cas lorsque, dans sa vie, elles ont exercé une profession intellectuelle et perdent la capacité de trouver leurs mots, d’écrire, de s’adresser à un public.

Pour des personnes qui se définissent fortement par leur profession (commerçant, entrepreneur, etc.) et qui peinent à continuer à l’exercer, c’est la perte du rôle social qui fait davantage souffrir.

Table ronde — Alzheimer : (re)construire ensemble

Comment les proches d’un malade d’Alzheimer sont-ils, en fonction des situations sociales et des trajectoires de vie, impliqués dans son accompagnement ? Quel soutien peuvent-ils recevoir et comment peut-on améliorer leur propre accompagnement, pour faire face à cette pathologie particulière qui, au-delà du soin médical, appelle un soin social ? Quelles sont les stratégies déployées pour pallier la perte de mémoire et réaménager sa vie ?

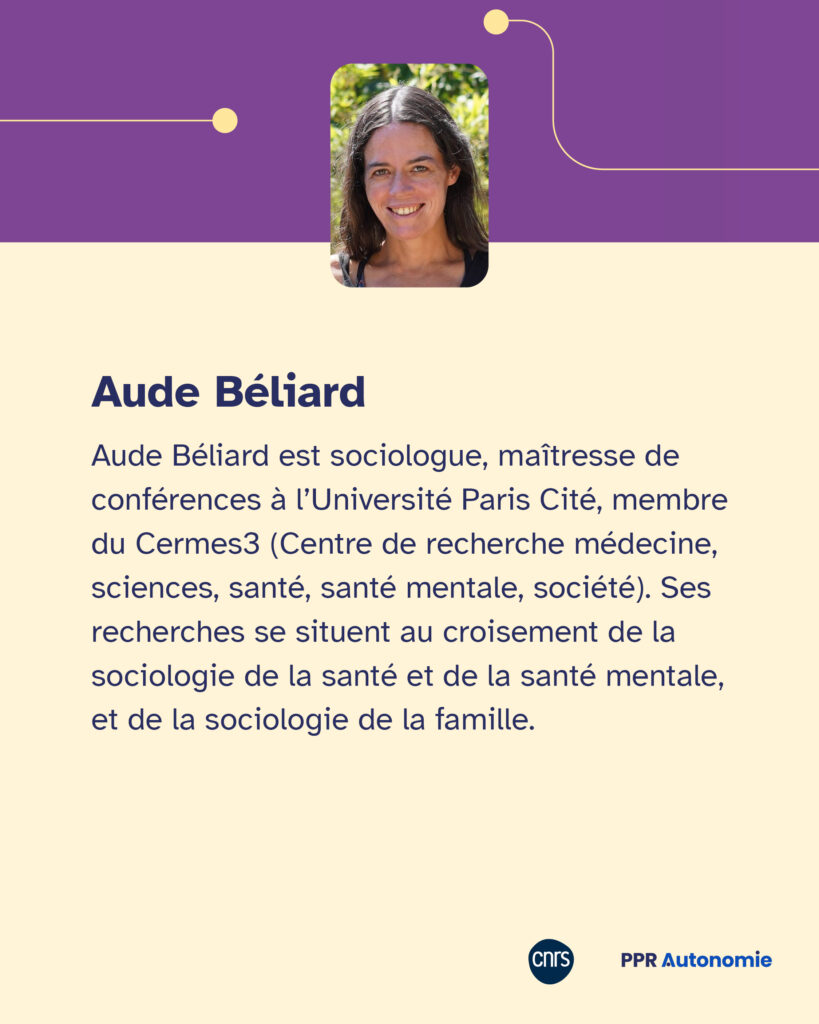

Aude Béliard

Enquêter sur Alzheimer

Comme Gloria Frisone, lors de son travail de thèse de sociologie, Aude Béliard a enquêté sur le terrain, à partir d’observations participantes et d’entretiens, auprès d’équipes médicales, de malades et de leurs proches. Elle s’est également intéressée aux « consultations mémoire » en contexte hospitalier, au diagnostic et au suivi des patients, et à une unité de gériatrie aiguë.

Au démarrage de ses réflexions, elle a cherché à comprendre comment la maladie bouleverse (ou non) les familles.

Parler aux médecins

La sociologie de la santé a montré que les personnes occupant une position sociale privilégiée ont plus de facilité à échanger avec les médecins. Elles partagent avec eux des références, de codes de langage. Cela leur permet de comprendre ce que les soignants leur disent, de se faire comprendre par eux et d’oser leur poser des questions.

Familles : chacun son rôle

Au sein de la famille d’une personne malade d’Alzheimer, les rôles se répartissent selon les situations sociales des membres. Par exemple, l’anthropologue Benoît Trepied, dans l’article « Rupture sociale et aide familiale » reconstitue l’histoire d’une famille où une femme est malade. Son mari s’en occupe au quotidien, tandis que leur fille, qui est géographiquement éloignée mais a connu une trajectoire sociale ascendante, prend en charge les relations avec les médecins.

Le genre de l’aide

Bien souvent, les rôles endossés par les aidants familiaux sont marqués par les rapports de genre : les femmes sont davantage spécialisées dans le travail de soin et l’aide au quotidien, tandis que les hommes tendent à prendre en charge les différentes démarches administratives, les consultations médicales, etc. Cependant, le métier joue aussi un rôle : dans le cas d’une petite-fille médecin, les soignants lui reconnaissent une forme d’expertise et en font leur interlocutrice privilégiée.

Les médecins face aux proches

Les professionnels entourant un patient atteint d’Alzheimer identifient deux sources de légitimité des proches des malades. Certains sont perçus comme légitimes pour leur présence quotidienne : ils savent ce qu’il se passe au domicile et peuvent organiser les aides. D’autres sont légitimes à participer aux décisions, car ils font partie des proches apparentés (conjoint, enfants). Il peut alors y avoir plusieurs référents : une amie présente au quotidien n’est pas perçue comme pouvant participer aux décisions.

Denise Lauprêtre

Vers l’engagement

Denise découvre la maladie d’Alzheimer lorsque la mère de son conjoint est diagnostiquée. Dès cette période, elle constate que cette pathologie bouleverse la vie de famille. Elle vit ensuite en tant qu’aidante la maladie de sa propre mère, puis celle de son conjoint. Après avoir perdu son travail, elle s’interroge : comment faire face à la maladie en tant que proche ? Les difficultés qu’elle rencontre la poussent à s’engager au sein de France Alzheimer, pour aider les aidants.

Écouter et former les aidants

Les familles confrontées à la maladie d’Alzheimer ont besoin d’être écoutées et que l’on comprenne leur expérience. C’est pourquoi l’association organise des groupes de paroles. Elles ont également besoin d’être formées à l’aidance, car Alzheimer est une maladie qui a des spécificités : elle peut durer très longtemps, parfois jusqu’à 20 ans, et les malades ont besoin d’être mis en sécurité en permanence.

Une préoccupation constante

Le fort risque d’accident domestique encouru en permanence par le malade fait peser sur ses proches une forte pression.

L’association intervient afin de les aider à s’organiser et à trouver des solutions adéquates. Cela permet de retrouver un équilibre familial.

Une maladie traitée par le monde social

En général, la prise en charge d’une maladie est organisée par les acteurs du monde de la santé (sécurité sociale, hôpital, médecins, etc.). Dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, le médecin ne voit le malade que très ponctuellement après le diagnostic. Ce sont les proches qui s’occupent du malade au quotidien, et ce groupe d’aidants doit s’adresser aux travailleurs sociaux ou encore au département pour recevoir de l’aide.

Les difficultés du diagnostic

Accéder au diagnostic est souvent très long : plusieurs mois d’attente sont nécessaires avant de pouvoir accéder à un cycle de consultations mémoire ou de pouvoir rencontrer un neurologue. Qui plus est, cette longue attente commence parfois tardivement, les personnes atteintes de troubles pouvant refuser d’envisager la possibilité d’être malades. L’annonce du diagnostic, difficile à recevoir, peut également être un soulagement, car on connaît alors l’origine des troubles du proche.

Résister à la perte

Gloria Frisone rapporte qu’un malade d’Alzheimer craint de perdre le souvenir de ses proches, et ses proches craignent d’être oubliés.

La perte de mémoire n’est pas seulement une perte, mais aussi une reconfiguration relationnelle : même si les souvenirs s’effacent et se mélangent, le caractère significatif des relations demeure et les relations en elles-mêmes sont réinventées et perdurent sous d’autres formes.

Denise Lauprêtre explique que lors des formations données par France Alzheimer, le sujet de la perte des souvenirs des proches par le malade et la reconfiguration des relations significatives est une préoccupation centrale.

La reconstruction des relations entre le patient et ses aidants prend du temps et nécessite parfois de faire face à l’irruption de souvenirs très anciens, qui mènent le malade à vivre dans une période passée.

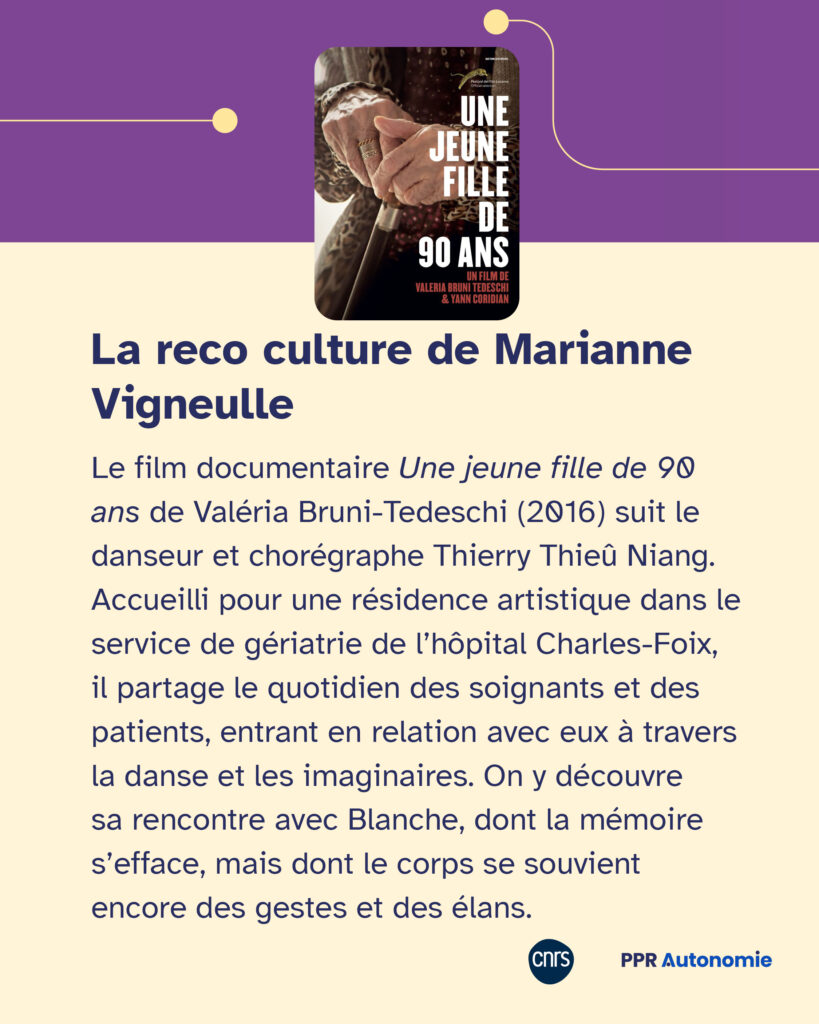

Découvrez l’émission et sa programmation

Autonomie : l’actu de la recherche

Découvrez l’actualité des publications dans le champ de la recherche sur l’autonomie en assistant à nos émissions en direct !