Qui sont les retraités qui continuent à s’engager après une longue carrière syndicale ? Qu’est-ce qui les pousse à maintenir ces solidarités, et quelles formes prennent-elles, une fois l’usine quittée ? Le temps d’un tel engagement est-il révolu ? Réponse avec Nicolas Renahy, autour de la présentation de Jusqu’au bout. Vieillir et résister dans le monde ouvrier (La Découverte, 2024) et en discussion avec Julie Landour et Gil Soetemondt.

Présentation de l’ouvrage Jusqu’au bout. Vieillir et résister dans le monde ouvrier, par Nicolas Renahy

Une enquête imprévue

Un terrain ancien

Initialement, Nicolas Renahy était parti enquêter dans le Doubs afin d’y étudier les usages sociaux des forêts. La région où il se rend a été sillonnée, depuis les années 1970, par plusieurs sociologues. Francine Muel-Dreyfus y a côtoyé le syndicaliste (CGT) Christian Corouge et a marqué son militantisme. Michel Pialoux et Stéphane Beaud y ont enquêté sur le monde ouvrier (Résister à la chaîne, Agone, 2011).

Un militantisme vivace

Accueilli pour son enquête chez Christian Corouge, Nicolas Renahy comprend l’importance de cet ancien ouvrier pour le mouvement syndicaliste local. Le suivant dans ses activités alors que les luttes contre la réforme des retraites battent leur plein, le sociologue découvre l’ampleur de l’activisme dans la région et prend la décision de changer d’objet d’étude pour rouvrir « la boîte noire de la condition ouvrière », en l’abordant par la question des retraites.

Portraits d’enquêtés

Celles et ceux qui sont restés

Les enquêtés de Nicolas Renahy sont des anciens ouvriers de l’usine de Peugeot-Sochaux, femmes et hommes. Ce sont les personnes qui, malgré des conditions de travail pénibles, sont encore vivantes et n’ont pas quitté la région en arrivant à l’âge de la retraite. Au moment où il les rencontre, ce sont de jeunes retraités peu concernés par les questions de dépendance (qui touchent davantage le « quatrième âge »).

Un capital d’autochtonie

Ayant connu la stabilité de l’emploi, ces retraités engagés qui n’ont pour eux ni capital culturel ni capital économique possèdent néanmoins un fort ancrage local. Ils ont pu « faire leur vie » à l’endroit où ils ont travaillé. À l’inverse des anciens indépendants ou des anciens enseignants qui se déplacent avec leurs capitaux, les retraités des classes populaires sont moins mobiles.

Militer par la culture

Anciens soixante-huitards, ils sont entrés sur le marché du travail usinier à une époque où l’on recrutait massivement des populations peu qualifiées — les femmes et les étrangers. Lorsqu’ils étaient plus jeunes, ils ont été impliqués dans des pratiques de lutte orientées vers la culture, notamment à travers des expériences de cinéma militant comme les groupes Medvekine, au sein desquels les ouvriers n’étaient pas les objets de la caméra, mais prenaient activement part à la conception des films.

Soudés par l’histoire

Christian, Bruno, Clairette et les autres forment un groupe soudé depuis la grande grève ouvrière de 1989 — qui leur a donné leur surnom, « la bande de 89 ». Commencée à Mulhouse, cette mobilisation s’est poursuivie à Sochaux-Montbéliard pendant près de sept semaines. Ce moment de lutte politique, qui se déroule après une première grève perdue en 1980, a vu leur situation s’améliorer en lien avec leurs revendications et a été très important pour les ouvriers et les ouvrières de l’usine.

Disponibilité biographique

La « bande de 89 » est enfin caractérisée par sa « disponibilité biographique » : ce sont pour beaucoup des célibataires, des veufs et des veuves, des divorcés ou des personnes dont les couples sont fondés sur l’indépendance des époux. C’est ce qui leur permet d’avoir du temps à consacrer à leurs activités militantes.

Les désengagés

Les personnes qui sont engagées dans leur couple répondent quant à elles à d’autres logiques d’appartenance sociale, qui les tiennent à l’écart des solidarités de la « bande de 89 ».

Certains militants de la première heure se sont pour leur part désengagés de la bande suite à des désaccords politiques.

Christian Corouge

Un enquêté investi

L’enquête de Nicolas Renahy a été coconstruite avec son hôte sur place, Christian Corouge. Il facilite son travail en l’invitant à le suivre dans ses activités quotidiennes et lui permet de participer aux moments collectifs, notamment à l’union locale où il passe plusieurs fois par semaine. Il organise aussi les rendez-vous pour les entretiens, qui se déroulent en partie chez lui.

Une contribution théorique

Habitué à prendre la parole en public et très réflexif, lisant beaucoup d’histoire et de sociologie, Christian Corouge participe activement à l’élaboration théorique de l’étude. Il a de nombreux échanges intellectuels avec Nicolas Renahy et lui fait découvrir des textes.

De son côté, le sociologue s’attelle à la littérature scientifique sur le vieillissement et la partage en retour au militant et retraité.

Bouleverser la méthode

Le métier de sociologue et d’ethnographe implique un certain retrait devant favoriser la prise de parole des enquêtés : le silence est important pour que les personnes puissent s’exprimer. Ce retrait permet notamment celles et ceux qui ont peu de capital culturel de reformuler leur pensée lorsque cela est nécessaire.

Christian Corouge, pour sa part, parlait beaucoup de son expérience personnelle, et incitait ainsi les enquêtés à faire de même.

Trouver un équilibre

Pour autant, Jusqu’au bout n’est pas un texte cosigné comme l’a été Résister à la chaîne (Corouge et Pialoux, 2011). Nicolas Renahy a donc travaillé avec son éditeur afin d’éviter que Christian Corouge ne soit omniprésent dans l’ouvrage — quand bien même il est, même lorsqu’il est absent des entretiens d’enquête, souvent mentionné.

Retraités : vers de nouvelles luttes

Si en partant à la retraite, les personnes se sentent minorisées au sein du syndicat, elles sont désormais disponibles pour s’engager dans de nouvelles luttes, moins liées au quotidien de l’entreprise. Il peut s’agir d’accompagner les jeunes syndicalistes car les effectifs s’amenuisent, d’agir en soutien à la Palestine, de se mobiliser pour la journée des droits des femmes ou encore de nouer des liens avec les retraités d’autres milieux professionnels comme ceux de la fonction publique territoriale ou éducative.

De l’entreprise à l’entraide

Les anciens syndicalistes déplacent leur engagement vers l’entraide, qui se déploie comme le prolongement de leur militantisme antérieur. La solidarité qui est investie peut être « secondaire » et dirigée, par exemple, vers les migrants. Elle peut également être « primaire », à destination des amis retraités — aménager un logement d’appoint pour héberger, réparer une voiture pour éviter d’avoir à recourir à un concessionnaire, accompagner une personne isolée dans un parcours de soin compliqué, etc.

Handicap et vieillissement

Nicolas Renahy note que ses enquêtés ne veulent pas se montrer « faibles », évitent de se plaindre des difficultés qu’ils rencontrent de peur de provoquer leur propre déchéance ou isolement. Quoiqu’ils puissent être solidaires, l’accès aux droits joue un rôle important pour eux : lorsque le syndicat les informe que le handicap leur ouvre des droits leur permettant de ne pas demander de l’aide autour d’eux, ils parlent plus volontiers de leur handicap publiquement.

Table ronde — Lutter dans un monde changeant ?

Quelles perspectives l’enquête ethnographique resserrée de Nicolas Renahy peut-elle nous donner sur l’engagement des retraités en général ? Les conditions nécessaires au maintien de l’engagement syndical et politique des retraités ont-elles été perdues avec les bouleversements récents du travail et de la famille ? Quelles nouvelles formes de solidarité dans le vieillissement sont-elles en train de se dessiner ?

Autant de questions qui ont animé les échanges autour de Jusqu’au bout ; Vieillir et résister dans le monde ouvrier.

Julie Landour

Le morcellement de l’emploi

Le travail de Nicolas Renahy sur les retraites ouvrières permet de noter que le monde ouvrier a beaucoup évolué. En premier lieu, on constate que les retraités qui ont participé à l’enquête ont eu des carrières caractérisées par une relative stabilité de l’emploi, dans des usines construisant la totalité de leurs produits au même endroit. Ces carrières sont de plus en plus rares, ce qui pose la question de l’engagement : comment lutter politiquement dans un contexte de fragmentation et de délocalisation des usines ?

La diversification des statuts

Outre l’éparpillement géographique des lieux de travail, la démultiplication des statuts restructure la vie des travailleurs et installe de nouvelles modalités d’engagement syndical : seuls quelques-uns connaissent la stabilité d’un CDI, tandis que d’autres sont employés en intérim ou en sous-traitance. Si la pénibilité n’a pas disparue, elle s’est reconfigurée, renouvelant ainsi les problématiques de la soutenabilité de l’emploi et du vieillissement au travail.

L’instabilité conjugale

Aujourd’hui, les parcours conjugaux sont de moins en moins stables : les couples se font et se défont davantage et la famille évolue, ses membres sont plus éloignés les uns des autres. Les enfants, par exemple, n’habitent plus nécessairement près de leurs parents. Cela change le contexte du vieillissement et la façon dont on s’y prépare tout au long de la vie.

Une nouvelle solidarité

Comment reconstruire des formes de solidarité en dehors de la famille patriarcale ? Julie Landour a pu observer que certaines personnes divorcées ou veuves se retrouvent ensemble et créent de nouveaux liens au moment de la vieillesse, à la lisière de la norme hétéropatriarcale telle qu’elle a nourri les modèles de protection sociale. Jusqu’au bout montre, à cet égard, la construction d’une solidarité de care à travers du soutien affectif, des moments de sociabilité intenses, l’accompagnement des questions liées au vieillissement (notamment celles de la prise en charge de la maladie).

Le seuil de la retraite

Le passage à la retraite est un seuil, un moment où les vies se recomposent. La façon dont cette reconfiguration est négociée par chacun tient non seulement aux positions professionnelles que l’on quitte, mais aussi aux liens militants établis au travail, à notre vie conjugale et familiale, au patrimoine et plus largement à notre situation économique, à l’état de santé dans lequel nous laissé notre carrière.

L’importance du collectif

Si la responsabilisation individuelle dans la construction du parcours de retraite est mise en avant actuellement, l’ancrage des personnes dans des collectifs est fondamental. Au Québec, les syndicats jouent à cet égard un rôle important en fournissant des fonds de pension aux travailleurs. Ceux-ci bénéficient d’une socialisation professionnelle qui les aide à préparer leur retraite et leur « bien vieillir ».

![Encart citation de Julie Landour : « Il y a des formations qui sont mises en place assez tôt dans les parcours [...]. Il s’agit de se préparer économiquement — dans un pays où les pensions publiques sont très basses et ne permettent pas d’avoir un minimum décent pour vivre —, mais aussi de se préparer ontologiquement, c’est-à-dire comment ne pas se noyer dans la perte de soi, dans le laisser aller dans la retraite. Tout cela est très normatif, bien sûr. »](https://ppr-autonomie.com/wp-content/uploads/2025/07/citation7-819x1024.jpg)

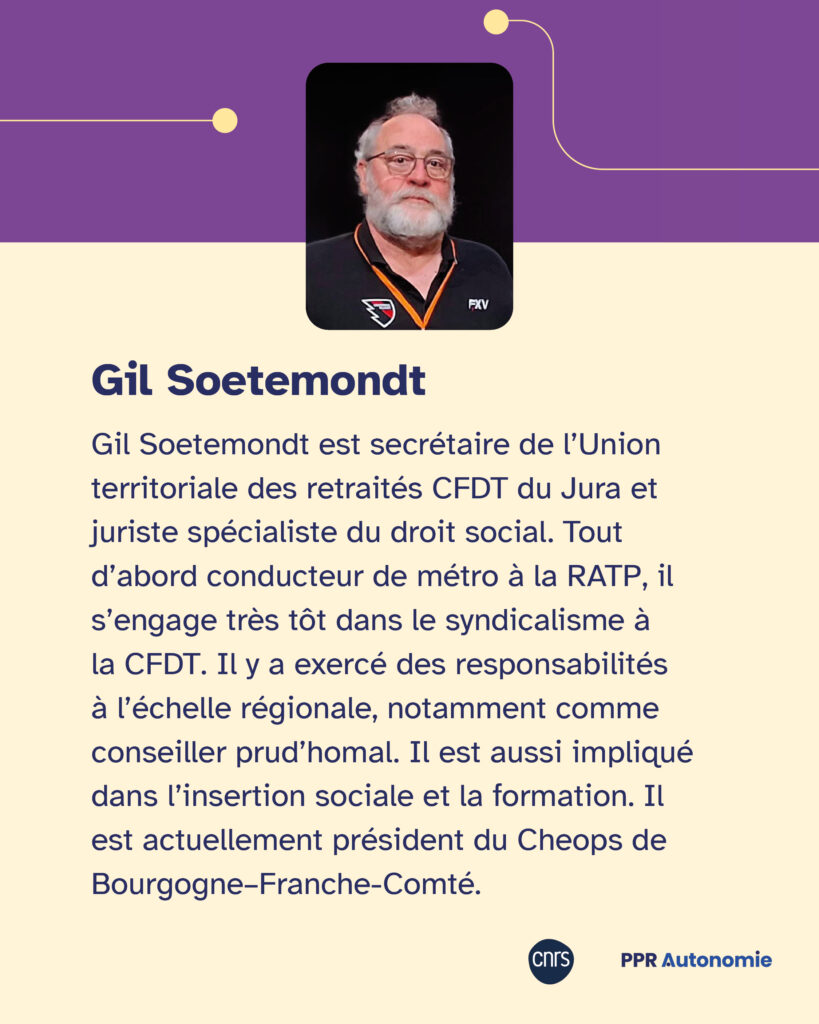

Gil Soetemondt

L’échelle du département

Bien que l’ouvrage de Nicolas Renahy présente une réalité très locale, Gil Soetemondt y trouve des points communs avec son expérience de responsable de la section des retraités de la CFDT du Jura. Son activité de syndicaliste l’a mené à collaborer avec l’ensemble des adhérents de son département, qui exercent des métiers divers — principalement du personnel intercommunal et des enseignants.

Des points communs

Il note qu’à la CFDT il y a également beaucoup moins d’adhérents retraités (40 000) qu’actifs (600 000).

Les syndiqués des différents secteurs d’activité tendent à rester entre eux, aussi les sections syndicales de retraités sont-elles souvent composées d’ancien personnel issu d’une même entreprise ou d’une même branche professionnelle.

Se former aux démarches administratives

Actuellement, la CFDT développe des formations pour les « adhérents bientôt en retraite » (ABER), afin de les informer sur les conditions de prise en charge et les documents à réunir. Il n’est en effet pas toujours facile de faire prendre en compte la totalité d’une carrière lorsque celle-ci n’a pas été effectuée dans une même entreprise.

La « pause technique »

Souvent, les nouveaux retraités arrêtent pendant un temps (un à deux ans) leurs activités syndicales. Ils n’ont plus envie de continuer à militer et s’accordent un moment.

S’inquiéter de sa santé

La retraite est souvent associée aux problématiques de santé. La situation des retraités (mais aussi celle des futurs retraités) pourrait s’améliorer si les obligations de maintien des compétences et des outils de sécurité étaient respectées par les employeurs. Cela permettrait également de faire diminuer le nombre de travailleurs handicapés, qui souvent ne peuvent plus travailler. Certains peuvent encore travailler, mais ils ont plus de mal à se faire recruter, car le handicap est encore très stigmatisé.

Rester engagés ?

La santé et l’habitude

Pour Julie Landour, la forme physique et la santé en général, fortement dépendantes des conditions de travail tout au long de la vie, sont des contraintes importantes lorsqu’il s’agit de décider de continuer ou de renoncer à s’impliquer dans des activités militantes en arrivant à la retraite. D’autre part, l’implication collective des retraités dépend de leur socialisation précédente : l’engagement militant ou associatif ne s’improvise pas, bien qu’il puisse être présenté comme une attente lorsqu’on l’on se retire de l’activité « productive » du travail.

Les rôles familiaux

ulie Landour ajoute que les besoins familiaux jouent aussi un rôle dans la disponibilité à l’engagement des retraités. Il revient surtout aux grand-mères, par exemple, d’aider leurs enfants actifs à articuler leurs différents temps de vie, ce qui leur laisse moins de temps pour s’impliquer dans des collectifs.

Devenir militant

Gil Soetemondt note que certains militants (syndicaux ou politiques) se sont engagés à l’approche de la retraite par peur d’être isolés. Par exemple, lorsqu’ils habitent loin de leur lieu de travail, la retraite les éloigne de leurs espaces de sociabilité, et il n’est pas toujours facile de continuer à se retrouver pour échanger sur des sujets partagés.

Sochaux-Peugeot, un cas unique ?

Pour Nicolas Renahy, si l’histoire particulière des syndicalistes qu’il a rencontrés explique en partie leur volonté de poursuivre leurs activités collectives après la retraite, « jusqu’au bout », d’autres mobilisations importantes impliquent de jeunes travailleurs dans des mouvements syndicaux durables. Le morcellement des entreprises et des carrières n’a pas rendu impossible l’émergence de trajectoires engagées.

De nouvelles solidarités en retraite

Julie Landour évoque l’invention en cours de modèles de vieillissement à travers l’élaboration de nouveaux liens sociaux. Cela peut s’observer plus particulièrement du côté des minorités de genre et de sexualités qui, en marge des relations sociales hétéronormées, se confrontent à la question de savoir comment vieillir ensemble hors des cadres usuels qui ne leur correspondent pas. Elles repensent ainsi la solidarité à travers des liens électifs de diverses natures.

Découvrez l’émission et sa programmation

Autonomie : l’actu de la recherche

Découvrez l’actualité des publications dans le champ de la recherche sur l’autonomie en assistant à nos émissions en direct !